相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄

具体的事例① 広島高決昭和63年10月28日(家事審判事件)

◆事例

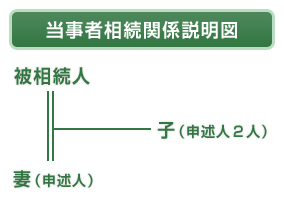

昭和63年1月24日に被相続人が死亡し、プラスの財産(積極財産)は無い状態でした。その後被相続人死亡から約5ヶ月経過した昭和63年6月7日に故人の債権者から支払い請求の通知が届き、初めて被相続人の負債の存在を知ったので、相続人である妻とその子供らが家庭裁判所に相続放棄申述申立をしました。

◆却下

しかし、相続放棄を申立した家庭裁判所は3ヶ月の熟慮期間が経過したとして、相続人らの相続放棄申述申立を却下しました。申立人はこれを不服として広島高等裁判裁判所に即時抗告(もう一回裁判をしてくださいという申立)を申立てしたのが本事件となります。

◆広島高裁の判断

相続人ら妻子は被相続人と別居後30年以上交流が無く、被相続人の内縁の妻が葬式を執り行った等の事情の下、死亡日から5ヶ月ほど経過したころに債権者からの債務の通知を受けた後申立をした相続放棄申述を適法として、相続人らの相続放棄は認められました。

被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した(家庭裁判月報41巻6号55頁)

具体的事例② 名古屋高決平成19年6月25日(家事事件)

◆事例

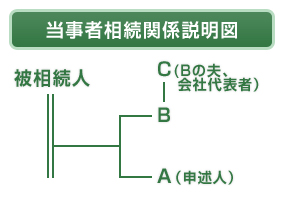

被相続人は平成18年3月29日死亡し、相続財産にプラスの財産があり、相続人もその存在を知っていました。

もともとAは被相続人と疎遠であったので、遺産はBが引き継ぐものと考えていおり、またB1人に財産を相続させる内容の公正証書遺言が存在していました。

その後、平成19年2月28日(被相続人が死亡してから約1年後)に、Bの夫Cが代表者である会社を主債務者とする債務を被相続人が保証していたとして、保証債務の履行を求める裁判所の訴状が送られてきて、そのときAは初めてマイナスの財産の存在を知り、家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。

◆却下

裁判所はAは被相続人の財産の存在を充分認識しており、なおかつ3ヶ月の熟慮期間が経過しているのであるから、Aの相続放棄は認められないとして申立を却下しました。そこでAはこれを不服として名古屋高裁に即時抗告を申立てました。

◆名古屋高裁の判断

被相続人に積極財産があるとは認識していたものの、公正証書遺言で別の相続人に相続させる事情があったことから、死亡時において、自ら相続すべき財産がないと信じたことについて相当の理由があり、相続債務についても、その存在を知らず、債務の存在を知り得るような日常生活にはなかったと推認させることから、別件訴訟の訴状を受け取るまで、相続債務について存在を認識しなかったことについても相当な理由があるとして、別件訴訟の訴状を受け取ったときから、熟慮期間を起算して、Aの相続放棄を認めるよう、家庭裁判所に差し戻し、Aの相続放棄は認められました。